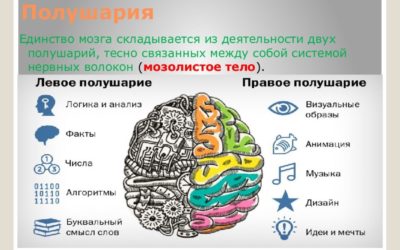

Воображение, творчество. Воображение – это психический процесс создания новых образов, представлений и мыслей на основе имеющегося опыта, путем перестройки представлений человека. Воображение тесно связано со всеми другими познавательными процессами и занимает особое...

Тренировка или развитие

ФГОС меняет требования к результатам освоения основных образовательных программ, требования к их структуре и содержанию, к условиям их реализации. Наряду с высоким уровнем знаний не менее важной задачей обучения является проблема социализации школьников. Перед...

Психологические основы развития и учебная деятельность дошкольников

Периоды научения Приобретение нового опыта человеком начинается с первых дней его жизни, но в разные возрастные периоды этот процесс происходит по-разному. В возрастной и педагогической психологии приняты названия возрастных периодов по ступеням образования:...

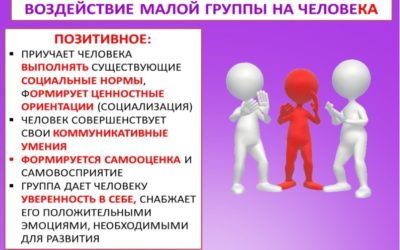

Психология малых групп

Социально-психологические факторы в малых (творческих) группах (в нашем ракурсе имеется в виду подготовительная, дошкольная группа школы искусств, детский и взрослый хоровые коллективы) - явления сложные и требующие особого подхода, исходя из того, что приоритетными...

Эмоции, техника речи, мимика, выразительность, экспрессия

Эмоции и чувства человека В психологической литературе и обыденной жизни наряду с понятием чувства нередко употребляются и другие – эмоции. Под эмоциями понимают внешние формы проявления, выражения чувств. В зависимости от того, что выступает предметом...

Творческий процесс и психологический комфорт

В этой статье вы узнает, насколько тесно взаимосвязаны творческий процесс и психологический комфорт. Положительные эмоции, управляемые и осмысленные двигательные функции, благополучное состояние голосового аппарата - основа психологического комфорта и успешного...

Свежие комментарии